الأسباب الحقيقية لضعف مستوى اللغة العربية عند التلاميذ

مناقشة لموقف الأستاذ موسى الشامي، رئيس “الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية”

نشر الأستاذ موسى الشامي، وهو رئيس “الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية”، مقالا تحت عنوان “من أسباب ضعف اللغة العربية عند التلاميذ” بموقع “هسبريس” يوم الرابع من يناير 2013، تطرق فيه إلى أسباب تدني مستوى اللغة العربية عند التلاميذ.

الحقيقة الوحيدة التي نتفق فيها مع السيد الشامي، هي قوله إن «الكل يقر اليوم أن التعليم بالمغرب يعرف أزمة كبيرة وأن وضع اللغة العربية في هذا التعليم متأزمة للغاية بحيث يمكن أن نختزل هذه الأزمة في كون التلاميذ، بصفة عامة، بعد سنوات طويلة في الاحتكاك باللغة العربية في الصف المدرسي، يصلون إلى الباكالوريا برصيد لغوي هزيل يتجسد في كونهم لا يملكون القدرة على كتابة صفحة واحدة بعربية جيدة، خالية من الأخطاء ومتناغمة في تسلسل الأفكار إن كانت هناك أفكار..». وهو ما سبق أن أكده في حوار له بيومية “التجديد” بتاريخ 14 ـ 12 ـ 2012، حيث قال: «واقع اللغة العربية الآن في المغرب، حسب ما أعتقد وأرى وأعيش، واقع يؤسف له، ما كنت أظن أن أحيى لزمن أرى فيه اللغة العربية “ممردة” كما هي الآن».

بعد هذه المعاينة المرة لواقع مر، يتساءل: «ما سبب هذا الضعف اللغوي؟ ومن المسؤول عنه؟؟ هل المدرسة أم المدرس أم مراقب المدرس (المفتش أو المراقب التربوي) أم الأسرة أم المعني بالأمر نفسه أي التلميذ أم المناخ المجتمعي أم عوامل أخرى …؟» (“من أسباب ضعف اللغة العربية عند التلاميذ”).

نلاحظ من خلال تعداده للأسباب المحتملة لضعف مستوى التمكن من اللغة العربية لدى التلاميذ، استبعاد اللغة نفسها كأحد الأسباب، إن لم تكن السبب الرئيسي، لهذا الضعف. لماذا لم يتساءل السيد الشامي عن الدور الممكن للغة العربية في تدني مستوى معرفة تلامذتنا بهذه اللغة، وبالتالي في تدني وضعف مستوى التعليم ببلادنا؟

لأنه سبق أن أجاب عن هذا السؤال بعد طرحه في مقال آخر له: «هل هناك قصور في اللغة العربية يمنعنا من استعمالها؟ هذا التساؤل غير علمي و لا يقول به سوى أولائك (وردت الكلمة بهذا الخطأ الإملائي في النص) الذين لا يعرفون عن اللغة العربية وقدراتها و تراثها الضخم أي شيء وهم كثر بين الفرانكفونيين المغاربة» (“اللغة العربية وحمايتها: مسؤولية الدولة والمجتمع والأسرة والفرد؟”، موقع “هسبريس” بتاريخ 29 دجنبر 2012).

لماذا يكون السؤال غير علمي إذا كانت العربية تتوفر على قدرات وتراث ضخم؟ ألا يسمح لنا هذا السؤال بالوقوف على طبيعة هذه القدرات، وهل هي ملائمة للاستعمال المدرسي أم لا؟

للتوضيح، نأخذ مثال اللغة اللاتينية، التي هي لغة لا تستعملها أية دولة في المدرسة لتكوين أبنائها. لكن بما أن اللاتينية كانت معروفة بقدراتها وتتوفر على تراث ضخم، فالمفترض أن تكون لغة ملائمة للاستعمال المدرسي حسب المنطق (القدرات والتراث) الذي يدافع به السيد الشامي عن العربية. فلماذا لا تستعمل اللاتينية في المدرسة إذن؟ إن الجواب عن هذا السؤال سيعطينا بداية للجواب عن الأسباب الحقيقية لضعف مستوى اللغة العربية لدى التلاميذ بالمغرب، لكن شريطة أن يُطرح هذا السؤال عن دور اللغة العربية في هذا الضعف. وهو ما لم يفعله السيد الشامي لأنه يعتقد جازما أن هذا السؤال غير علمي.

سنعود إلى هذه المقارنة بين العربية واللاتينية بعد قليل.

أما أسباب ضعف مستوى العربية لدى التلاميذ، فيردها السيد الشامي إلى عوامل خارج اللغة العربية، طبعا، بعد أن برأها من ذلك لما لها من “قدرات” وما تتوفر عليه من “تراث ضخم”. أما السبب الأول، وربما الوحيد، لهذه الوضعية المزرية للغة العربية في مدارسنا، فيرجعه السيد الشامي إلى المدرّس الذي لا ينمي في التلميذ شغف القراءة بالعربية. يقول في هذا الصدد: «على أن المسؤول الكبير في عزوف التلاميذ عن القراءة يظل، بدون منازع، وأنا أعود للموضوع من جديد عمدا، هو المدرس بالدرجة الأولى»، لأن «حيوية اللغة العربية أو ذبولها لدى الأطفال يبدأ من التعليم الابتدائي، على يد المدرس بالدرجة الأولى» (مقال “من أسباب ضعف اللغة العربية عند التلاميذ”).

ولأنه يحصر المشكل في غياب الرغبة في القراءة بالعربية، عازيا ذلك إلى المعلم الذي «لا يقوم بأي مجهود لاقتناء القصص لتلامذته حتى يقرؤوا وينموا خيالهم ومعلوماتهم»، فإنه يرى أن الحل هو أن تبعث «وزارة التربية الوطنية، بكيفية منتظمة، مذكرات للحث على القراءة إلى الأكاديميات والنيابات، فالمؤسسات التعليمية»، كما أن لجمعيات آباء التلاميذ «مسؤوليات كبرى في هذا المجال لإنشاء المكتبات بالمؤسسات التعليمية، ووضع الكتب رهن إشارة التلاميذ» (“من أسباب ضعف اللغة العربية عند التلاميذ”).

هكذا إذن، وبكل بساطة، سيسهل القضاء على الضعف الملاحظ لدى التلاميذ، في ما يخص اللغة العربية، بتوفير الكتب لهم، وتوفير المعلمين الأكفاء.

إنه تبسيط، إلى درجة التسطيح، لموضوع خطير مثل موضوع اللغة العربية الذي يرده السيد الشامي إلى مسألة إرادة وكتب وقراءة. إنه موضوع خطير لأن اللغة العربية بالمغرب هي لغة المدرسة، أي أداة لتكوين المواطن وتلقينه المعارف والعلوم. وإذا لم تكن هذه الأداة ملائمة، فلن يكون هناك تكوين ولا معارف ولا علوم.

إن الخطأ القاتل الذي يقع فيه السيد الشامي، وغيره من المدافعين عن العربية، أنه يناقش ضعف العربية لدى التلاميذ كما لو كانت هذه الأخيرة لغة “عادية”، مثلها مثل الفرنسية أو الإسبانية أو الفارسية أو التركية أو الإنجليزية أو الكورية… حيث يكفي توفير الكتب وتكوين المعلمين تكوينا جيدا ليتفوق التلاميذ في اللغة التي يدرسون بها. إن قياس حالة العربية على حالة مثل هذه اللغات “العادية” هو قياس فاسد، لأنه لا يأخذ في الحسبان الفارق بين اللغة العربية وتلك اللغات، مخالفا بذلك القاعدة التي تقول “لا قياس مع وجود الفارق”. والفارق هنا كبير جدا بل جوهري. هذا الفارق هو أن تلك اللغات تستعمل في الكتابة مثل العربية، وتستعمل كذلك في التخاطب الشفوي اليومي خلافا للعربية التي فقدت هذه الوظيفة الحيوية. ولهذا كان يجب قياس العربية، ليس على هذه اللغات “العادية” والحية، بل على مثل اللغة اللاتينية التي فقدت هي أيضا وظيفة التخاطب الشفوي رغم أنها، مثل العربية تماما، تملك قدرات (الكتابة) وتتوفر على تراث ضخم.

أين هو المشكل إذا كانت العربية لا تستعمل في التخاطب الشفوي؟

المشكل هو أنها ليست بلغة أم لأحد من هؤلاء التلاميذ الذين يتحدث عنهم السيد الشامي.

وأين هو المشكل إذا لم تكن لغة الأم لهؤلاء التلاميذ؟

المشكل أن هذا التلميذ عندما يلتحق المدرسة في سن السادسة، لا يكون جاهلا لأية لغة، بل يكون متمكنا من لغة الأم التي اكتسبها في البيت، والتي بها يتواصل في الشارع ولدى البقال ومع أصدقاء الحي. هذه اللغة هي إما الأمازيغية أو الدارجة المغربية.

لكنه في المدرسة، بدل أن يدرس بلغة الأم التي يتقنها كما هي حال التلميذ الفرنسي أو الإسباني أو الفارسي أو التركي أو الإنجليزي أو الكوري…، سيفاجأ داخل الفصل بلغة جديدة يجهلها ولم يسبق أن استعملها في البيت ولا في الشارع، وهي اللغة العربية الفصحى، أي لغة المدرسة والكتب.

وأين هو المشكل إذا كان التلميذ سيدرس بغير لغة الأم التي يتقنها؟

لأن هذا التلميذ الذي بلغ ست سنوات، عندما يُفرض عليه التعلم بلغة جديدة ذات قطيعة تامة مع اللغة التي يعرفها ويتقنها، والمتداولة في الحياة اليومية، فإننا نلغي من عمره تلك السنوات الست، وننطلق معه من الصفر لغويا، أي كيوم ولد عندما لم يكن يعرف أية لغة.

ما هي نتائج هذا “الغصب اللغوي” المقترف في حق الطفل المغربي؟

ـ تضييع ست سنوات من عمر هذا الطفل لأنه يبدأ من الصفر كما لو ولد في ذلك اليوم الذي دخل فيه المدرسة كما سبقت الإشارة.

ـ يصبح دور المدرسة في هذه الحالة، ليس هو تحصيل المعرفة وتوسيع الأفق الفكري والثقافي لهذا التلميذ انطلاقا من لغته الأم وتطويرا لها وذلك باكتساب مفاهيم جديدة (على شكل ألفاظ وكلمات جديدة) وتوظيف أفضل لتلك اللغة التي تعلمها في البيت، وإنما يصبح دور المدرسة هو اكتساب اللغة العربية التي سيقضي هذا التلميذ كل عمره المدرسي في تعلمها دون أن يتمكن من إتقانها. وهكذا تتحول الوسيلة، التي تمثلها اللغة التي هي مجرد أداة لاكتساب المعرفة، التي تبقى هي الغاية من التعلم والمدرسة، إلى غاية في ذاتها. فتضيع الغاية الحقيقية من التدريس، التي هي التكوين المعرفي والعملي والثقافي، وتنصب كل الجهود على إكساب التلميذ اللغة العربية.

ـ ولن يتمكن هذا التلميذ من إتقان هذه اللغة رغم أن كل الجهود منصبة على تحقيق هذه الغاية. لماذا؟ لأن الأمر لا يتعلق باكتساب لغة أخرى تضاف إلى لغة الأم التي يتقنها، والتي يفترض أن تكون هي لغة المدرسة الأولى للتلميذ، كما هو حال لغة أجنبية مثل الفرنسية أو الإنجليزية أو الألمانية بالنسبة للتلميذ الإسباني مثلا. وإنما يتعلق الأمر بإحلال لغة جديدة (العربية الفصحى) محل (وليس بجانب) لغة الأم لدى التلميذ، مع ما يرافق ذلك من صراع بين اللغتين له آثاره السلبية الكبيرة على مستوى التحصيل المدرسي للتلميذ الذي يجد صعوبة في إتقان الفصحى والتخلص من لغة الأم التي تتحول، على مستوى التفكير واستخدام المفاهيم، إلى عائق له أمام اكتساب الفصحى التي لا يلتقي بها إلا في قاعة الدرس، في حين أن لغة الأم حاضرة في كل مناحي الحياة اليومية.

ـ ومن جهة أخرى، تعلم لغة جديدة لتحل محل لغة الأم بعد ست سنوات، يصبح أمرا صعبا جدا لأن عقل الطفل جاهز و”مبرمج” لاكتساب اللغة (لغة الأم) في السنوات الأربع الأولى وليس بعد ست سنوات. وهذا ما يجعل تلامذتنا، «لا يملكون القدرة على كتابة صفحة واحدة بعربية جيدة، خالية من الأخطاء ومتناغمة في تسلسل الأفكار إن كانت هناك أفكار..»، كما كتب السيد الشامي.

هذه هي الأسباب الحقيقية لتدني مستوى اللغة العربية لدى تلامذتنا، وهي أسباب كامنة في اللغة العربية أساسا ـ وليس في شيء آخر ـ لفقدانها لوظيفة التخاطب الشفوي، مما يجعل منها لغة نصف حية أو نصف ميتة لأنها تعيش بالكتابة فقط، وهو ما ينتج عنه أن تعليمنا، الذي يلقن بالعربية، هو نفسه نصف ميت أو نصف حي.

أما الاعتراض على هذا التحليل بأن اللغة الفرنسية هي أيضا ليست بلغة الأم بالمغرب، وبالتالي فما يصدق على العربية يصدق عليها أيضا، وهو ما لا يعطي لها أي امتاز على العربية التي يجب أن تبقى، لهذا السبب، هي لغة التدريس… هذا الاعتراض مردود لأن اللغة الفرنسية، تدرّس أولا كلغة أجنبية وليس كلغة “وطنية” مثل العربية، وهذا الاختلاف بين اللغتين على مستوى مكانة Statut كل منهما، له آثاره في ما يخص مناهج تلقينهما، لأن طرق تدريس لغة أجنبية ليست هي نفسها طرق تدريس لغة تعتبر وطنية، وفي ما يخص كذلك تلقي التلميذ وتفاعله مع اللغتين، لأن المفترض أن اللغة الوطنية هي لغة الأم للتلميذ. وهي ثانيا، حتى لو لم تكن لغة الأم للمغاربة، فهي موجودة أصلا كلغة أم في بلدها فرنسا، وهي ثالثا لغة حية حياة كاملة لأنها مستعملة في الكتابة ومستعملة أيضا في التخاطب الشفوي. أما العربية فلم تعد لغة أم في أي مكان في هذه الدنيا، كما أنها فقدت القدرة على التخاطب الشفوي في الحياة اليومية، وبالتالي لم تعد متداولة شفويا إلا في وضعيات وسياقات استثنائية، محدودة ومعدودة، وبطقوس خاصة معروفة، كما في الندوات والمحاضرات، أو نشرة أخبار متلفزة، أو خطبة جمعة، أو درس في فصل دراسي، أو كلمة تأبين، أو خطاب ملكي موجه إلى الشعب… في حين أن الذين يتقنون المستوى الفصيح للفرنسية أو الإسبانية أو الإنجليزية أو الألمانية…، يتخاطبون بهذه اللغات فيما بينهم بشكل طبيعي وعادي، عبر الهاتف أو في البيت أو المطعم أو السوق أو الجامعة، سواء كانوا من المغاربة الذي درسوا هذه اللغات أو من المنتمين إليها، في حين أن شخصين يجيدان العربية الفصحي كأستاذين أو محاميين أو قاضيين، لا يمكن لهما أن يتخاطبا بالعربية في الشارع أو البيت أو السوق أو المقهى رغم أنهما يتقنانها ويجيدان التخاطب بها. وذلك ليس فقط في هذه الأماكن العامة حيث يتخوف المتخاطبان بالعربية من إثارتهما لفضول وسخرية الآخرين، بل حتى في الخلوة كالحديث عبر الهاتف حيث لا يستعمل هذان المتخاطبان العربية فيما بينهما رغم إتقانهما لها. لماذا؟ لأن التخاطب بالعربية الفصحى، بعد أن فقدت هذه القدرة والوظيفة، أصبح يبدو شيئا نشازا وغريبا، غير لائق وغير مناسب، يصدم الحس السليم لما فيه من تصنّع وخروج عن المألوف.

كل هذا يجعل من العربية لغة “معاقة” لفقدانها “عضو” التخاطب الشفوي في الحياة اليومية. وهو ما يجعل تعلمها وإتقانها أصعب بكثير من تعلم الفرنسية أو أية لغة حية أخرى أجنبية.

ولهذا فإن السيد الشامي، عندما يطالب بضرورة «تحسيس المواطنين بأهمية اللغة العربية وبضرورة استعمالها في الحياة»، ويدعو إلى «فرض استعمال اللغة العربية في الحياة كما ينص على ذلك الدستور المغربي»، ويتساءل مستنكرا: «وما يمنع المثقفين باللغة العربية أن يتكلموا العربية فيما بينهم؟؟؟» (مقال “حماية اللغة العربية ومسؤولية الدولة”)، و«لماذا لا نطبق ما في الدستور ونجعل اللغة العربية لغة الحياة اليومية» (حواره في “التجديد”)، فإنه يحلق خارج الواقع والممكن، بعيدا حتى عما هو مجرد خيال أو أمنية. لأنه من المستحيل، استحالة مطلقة وليس نسبية، أن تصبح اللغة العربية لغة تستعمل في الحياة اليومية كلغة تخاطب كما يتوهم السيد الشامي في “فانطاسماته” الجميلة ولكن غير الواقعية. بل هو نفسه، كما شاهدناه في برنامج “حوار” على القناة الألى، مخصص لمناقشة موضوع ترسيم اللغة الأمازيغية (يونيو 2011)، غير قادر عن استعمال العربية كلغة تخاطب شفوي، مما اضطره إلى استعمال، ليس لغة المدرسة، بل لغة الشعب والحياة، التي هي الدارجة المغربية. فإذا كان هو، المدافع عن العربية، غير متمكن من استعمالها الشفوي، فكيف يطالب الآخرين باستعمالها في الحياة اليومية؟

السيد الشامي يناقش وضعية اللغة العربية كما لو كانت هذه اللغة شيئا موجودا في الحياة اليومية، لكن الناس يمتنعون عن استعمالها لأسباب يجب وضع حدّ لها بقرارات سياسية وإدارية. إنه فهم بسيط وسطحي للمسألة اللغوية بالمغرب، وجهل كبير بواقع وحقيقة اللغة العربية وقدراتها وإمكاناتها.

أما استشهاده بالكتاب الذين «كان لهم دور حاسم في فرض اللغة التي كانوا يكتبون بها على مجتمع بأسره (مثال دانتي)» (“حماية اللغة العربية ومسؤولية الدولة”)، فشهادة عليه وليست له. لماذا؟ لأن “دانتي” كتب، ليس باللغة اللاتينية التي كانت هي اللغة العالمة المستعملة في الكتابة وفي التدريس وفي الكنيسة، وإنما باللغة الإيطالية العامّية التي كانت هي لغة الحياة اليومية، منتقلا بذلك من لغة نصف حية لا تستعمل إلا في الكتابة، إلى لغة حية ومستعملة في التخاطب اليومي لاستخدامها في الكتابة، فكان ذلك بداية لنشأة اللغة الإيطالية الحديثة. ونفس الشيء فعله “مارتن لوثر” في القرن السادس عشر عندما ترجم الإنجيل إلى اللغة الألمانية العامّية، مما أهلها أن تصبح لغة كتابة فضلا عن كونها لغة التخاطب اليومي، عكس اللغة اللاتينية التي كانت تستعمل في الكتابة فقط كما هو شأن اللغة العربية اليوم. فباستشهاده بـ”دانتي” الإيطالي، لا يعي السيد الشامي أنه يدعونا إلى التخلي عن العربية لفصحى التي يدافع عنها، واستعمال بدلَها لغات الحياة اليومية التي هي الأمازيغية والدارجة، تماما كما فعل “دانتي” في بداية القرن الرابع عشر، أو “لوثر” بعده في القرن السادس عشر.

ويكرر السيد الشامي نفس الأخطاء عندما يلوم الدولة قائلا: «الدولة المغربية تعرف أن الدول المتقدمة هي الدول التي تستعمل لغاتها الوطنية وتعرف أن هناك دولا صغيرة تقدمت بلغتها الدستورية: كوريا .. فنلندا» (“حماية اللغة العربية ومسؤولية الدولة”). هذا صحيح وصحيح جدا، وهذا ما نطالب به وندعو إليه. لكن هل اللغة العربية لغة وطنية كما يعتقد السيد الشامي؟ فاللغة الوطنية ليست هي التي تفرضها القرارات السياسية والإدارية، بل هي اللغة التي يتخاطب بها المواطنون في وطن ما. فهل اللغة العربية هي لغة يتخاطب بها المواطنون؟ طبعا لا. وهو ما يجعل الفرنسية أكثر وطنية منها لأن جزءا من المغاربة يتخاطبون بها في ما بينهم. أما اللغات الوطنية الحقيقية بالمغرب فهي الأمازيغية والدارجة المغربية، التي ليست في الحقيقة إلا أمازيغية ثانية. فكوريا وفنلندا، اللتان استشهد بهما السيد الشامي، تقدمتا بالفعل بفضل التدريس بلغتيهما المستعملتين في التخاطب اليومي، وليس بلغة لا يستعملها أحد في حياته اليومية مثل العربية في المغرب. فإذا أردنا أن نفعل مثل كوريا وفنلدا، وهو ما نطالب به وندعو إليه كما قلنا، فعلينا أن نجعل لغة المدرسة والتكوين هي الأمازيغية أو صنوتها الدارجة. لكن في انتظار تأهيل هاتين اللغتين للاستعمال الكتابي، فالمصلحة الوطنية تقتضي استعمال، ولو بصفة مؤقتة، الفرنسية كلغة للتدريس كما كانت بعد الاستقلال.

هذه “الإعاقة” للغة العربية ـ فقدانها لوظيفة التخاطب الشفوي في الحياة اليومية ـ لها “فاتورتها” المكلّفة في ما يخص التحصيل المدرسي للتلميذ، ليس لأنه لا يتقن لغة التدريس التي هي اللغة العربية للأسباب التي شرحنا، مع ما يعني ذلك من ضعف في المستوى المعرفي والفكري، بل لأن عدم إتقانه لهذه اللغة، وبحكم كونها لغة التدريس، يجعله غير قادر ولا مؤهل لإتقان أية لغة أجنبية من التي يدرسها كالفرنسية والإنجليزية والإسبانية. لماذا؟ لأن الدراسات أثبتت أن ما يسهّل اكتساب لغات أجنبية أخرى عند التلميذ، هو تمكّنه أولا من لغة أولى أساسية، والتي هي لغة الأم في الأحوال العادية. أما في غيابها (لغة الأم) كلغة للتدريس كما هي حال المغرب، فيجب أن تقوم مقامها لغة أخرى حية بالكامل (الاستعمال الكتابي والتخاطب الشفوي في الحياة)، مثل الفرنسية أو الإسبانية بالنسبة للمغرب مثلا.

وهذا الدور لعبته الفرنسية كلغة أولى للتدريس بالمغرب منذ الاستقلال إلى منتصف السبعينيات، قبل أن يزحف على التعليم التعريبُ الشامل والأعمى فيأتي على كل المكتسبات السابقة. فقد ظلت الفرنسية خلال هذه الفترة (من 1956 إلى 1975) هي لغة التدريس الأساسية لكل المواد، ليس العلمية فحسب، بل حتى الأدبية مثل الفلسفة والتاريخ والجغرافية. فماذا كانت النتائج؟

كانت النتائج جيدة ليس في ما يتعلق بإتقان الفرنسية والإنجليزية والإسبانية بالنسبة للمستويات التي تدرس بها، بل بالنسبة كذلك، وهذا ما يقوّض تحليل السيد الشامي من أساسه، للغة العربية التي كان التلاميذ يتقنونها ويتمكّنون منها أفضل بكثير من تلاميذ اليوم، مع أنها لم تكن لغة للتدريس تدرس بها جمع المواد، بل كانت هي نفسها مجرد مادة لها حصصها الأسبوعية التي لا تتعدى ثلاث أو أربع ساعات. كيف نفسر ما يبدو في الظاهر مفارقة؟

ـ لأن التلميذ كان يتقن لغة أولى أساسية وهي الفرنسية، مما كان يسمح له أن يكتسب بسهولة، للأسباب التي سبق شرحها، اللغة العربية كلغة ثانية يستعملها في الكتابة بشكل جيد ومضبوط.

ـ كانت العربية تدرّس كمجرد لغة وليس كإيديولوجيا تنشر، ليس اللغة العربية، بل الهوية العربية، وهو ما آلت إليه في ظل سياسة التعريب التي جعلت العربية تدرس كغاية في حد ذاتها، أي كأيديولوجيا وكهوية، وليس كلغة، أي كوسيلة لاكتساب المعارف والأفكار وسبل تنميتها وتوظيفها.

ونذكّر أن في هذه الفترة التي كانت فيها لغة التدريس هي الفرنسية وليس العربية، لم تكن هناك جمعيات للدفاع عن العربية مثل “الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية” التي يرأسها السيد الشامي. لماذا؟ لأن العربية كانت بخير، كما شرحنا، ولم تكن بالتالي في حاجة إلى أية جمعية ريعية للدفاع عنها.

هذا الاستعمال الإيديولوجي والهوياتي للعربية، هو الذي أساء أولا إليها كلغة، وأساء ثانيا إلى التعليم الذي يعرف تدهورا متواصلا منذ أن أصبحت العربية هي لغة التدريس. وهذا لست أنا الذي أقوله، بل قاله المسؤولون عن التعريب أنفسهم في “تقرير الخمسينية للتنمية البشرية”. فقد جاء في هذا التقرير ما يلي: «ومع بداية الثمانينيات، بدأت المنظومة التربوية، في التراجع، لتدخل بعد ذلك، في أزمة طويلة؛ من بين مؤشراتها: الهدر المدرسي، وعودة المنقطعين عن الدراسة إلى الأمية، وضعف قيم المواطنة، ومحدودية الفكر النقدي، وبطالة حاملي الشهادات، وضعف التكوينات الأساسية (القراءة، الكتابة، الحساب، اللغات، التواصل)» (انظر موضوع “الأعداء الحقيقيون للغة العربية” بالعدد 152 من “تاويزا” على الرابط: http://tawiza.x10.mx/Tawiza152/arabe.htm).

فالاستعمال الإيديولوجي والهوياتي للغة العربية، وهو ما يتنافى مع مهمتها ووظيفتها كلغة، حوّل الشعب المغربي إلى رهينة في يد هذا الاستعمال، وهو ما يمنعه من أي تقدم حقيقي وتنمية فعلية لأنه مقيد بأغلال اللغة العربية. فلو كان المسؤولون يملكون الشجاعة السياسية والغيرة الوطنية، كما كان من سبقوهم بعد الاستقلال مباشرة، لبقيت اللغة العربية مجرد لغة وليست إيديولوجية لفرض الانتماء العروبي، ولاحتُفظ بالفرنسية كلغة للتدريس كما كانت في العقدين اللذين تلوا الاستقلال، في انتظار تأهيل الأمازيغية للاستعمال الكتابي، أو حتى الدارجة ـ ولم لا؟ ـ لتحل محل الفرنسية لأنها، مثل هذه الأخيرة، تتوفر على وظيفة التخاطب الشفوي في الحياة.

ويجب الاعتراف أن القليل من التنمية التي حققتها بلادنا في العقود الثلاثة التي تلت الاستقلال، كانت بفضل استعمال اللغة الفرنسية كلغة أولى للتدريس بالمغرب، قبل أن يصبح هذا الأخير مهددا بالسكتة القلبية في كل حين، كما حذّر الراحل الحسن الثاني من ذلك، بعد إقرار التعريب الجنوني والشامل للتعليم. فدول إفريقية (مثل السنغال) وأمريكية (مثل المكسيك أو الأرجنتين) وأسيوية (مثل الهند)، كانت أقل بكثير من المغرب على مستوى إمكانات وشروط التنمية، لكنها بدأت اليوم تتجاوز المغرب بخطوات فيما يخص الإقلاع الاقتصادي والتأهيل المعرفي للمواطنين، لأنها اعتمدت، بدون عقدة أو مركب نقص، لغة مستعمرِها السابق (الفرنسية أو الإسبانية أو الإنجليزية). وهذا ما سار عليه المغرب نفسه بعد الاستقلال قبل أن تنتصر الإيديولوجية التعريبية على مصلحة الوطن والمواطنين، ليصبح معها المغرب في مؤخرة الدول على مستوى التنمية والتقدم وتأهيل المواطن ليساهم في هذه التنمية والتقدم.

وقبل أن أنهي هذه المناقشة، وحتى لا يتهمني السيد الشامي بأنني من «أولئك الذين لا يعرفون عن اللغة العربية وقدراتها وتراثها الضخم أي شيء»، أو أنني من «الجهلة» كما قال (حواره في “التجديد”) عن الذين يرون أن العربية غير قادرة أن تنافس الفرنسية، أود أن أوضح بأنني قضيت واحدا وأربعين سنة كاملة في مهنة التدريس، اشتغلت أثناءها أولا كمعلم للفرنسية والعربية، مما مكنني من الاطلاع عن كثب على مشاكل وصعوبات تدريس كل منهما للصغار، وثانيا أستاذا للتعليم الثانوي، وثالثا مفتشا تربويا لهذا المستوى من التعليم. كل هذا جعلني أتعرف، وبالممارسة والتجربة، عن حجم مشكلة اللغة العربية عندما تستعمل كلغة للتدريس بالمغرب، وأكتشف أن المشكل الأكبر الذي يعيق تقدم المغرب وتطوره هو مشكل اللغة، لما لذلك من آثار على تخلف تعليمنا، وتأخر اقتصادنا، وضعف للتنمية لدينا، وتراجع للإنتاج والإنتاجية عندنا.

أما في ما يخص معرفة «قدراتها وتراثها الضخم»، فسأكون مضطرا للخروج عن أدب التواضع، لأقول للسيد الشامي إنني أتقن العربية وأعرف نحوها وبلاغتها وتراثها الشعري والثقافي الضخم حقا، بل إنني أعرف حتى أوجه إعراب حرف “حتى”، الذي قال فيه أحد النحاة، الذي قضى جزءا من عمره في البحث والتقصي في موضوع الوظائف النحوية لهذا الحرف، ولم يصل إلى مبتغاه، قال: “أموت وفي نفسي شيء من حتى”.

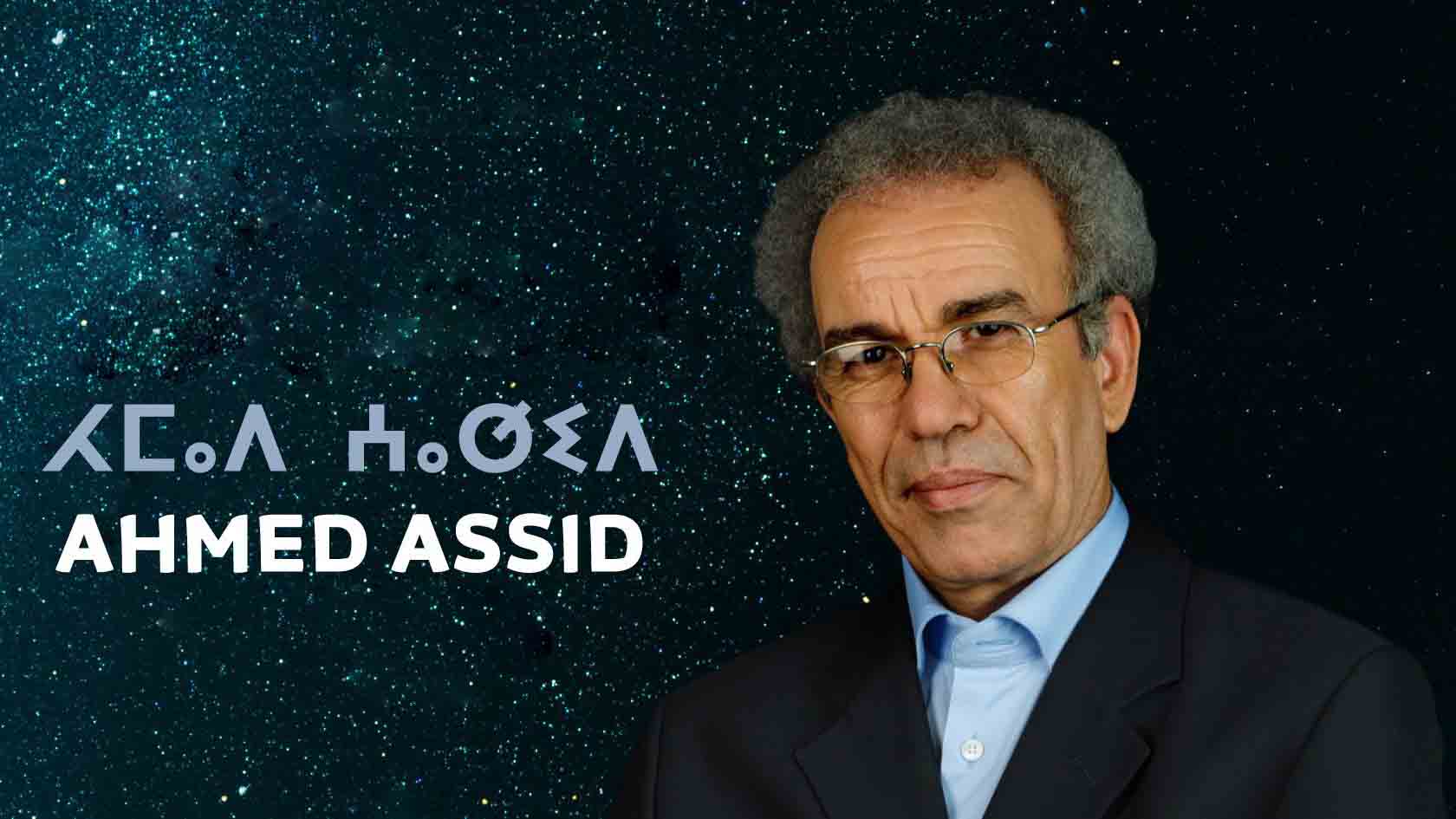

كاتب ومفكر وباحث ومناضل أمازيغي منحدر من منطقة الريف ومدير نشر جريدة تاويزا. ألف العديد من الكتب والمقالات التنويرية القيمة