الأغلبية والأقلية في المفهوم اللاديمقراطي للديمقراطية

سبق لي سنة 2011 وما بعدها بقليل أن نبّهت إلى أعطاب مفهوم الديمقراطية في النقاش العمومي الذي دار بين المغاربة آنذاك، والذي حاول فيه التيار الإسلامي (الإخواني الذي ترأس الحكومة تحديدا) أن يقنعنا بأن الديمقراطية يمكن اختزالها في صناديق الاقتراع لا غير، وكتبتُ في مقال بعنوان “المفهوم اللاديمقراطي للديمقراطية” ما يلي:” الديمقراطية ليست لعبة للسيطرة وإيقاظ النعرات وفرض نمط حياة مطلق وقوانين ثابتة على الجميع، فالحصول على الأغلبية لا يعني نهاية التاريخ في الديمقراطية، بل هي مجرد بداية تجربة، كما أنّ الديمقراطية بناء لا يمكن أن يكتمل إلا بتوطيد دعائم الدولة على أسس متينة لا تسمح باستمرار الفتن والصراعات وعودة الاستبداد، وهي بذلك الضامن الوحيد للاستقرار السياسي. وحكم الأغلبية لا يعني نسف القوانين والقيم الديمقراطية التي خلقت المناخ الملائم لصعود تلك الأغلبية، ومن تمّ تلزم حماية تلك القوانين والمبادئ إلى أن يُبدع التاريخ ما هو أرقى منها وأصلح”.

المفهوم الذي أنتقده أعلاه ـ والذي عاد مؤخرا في سياق مناقشة مدونة الأسرة والقانون الجنائي ـ هو المفهوم “الانتهازي” الذي يعتبر الديمقراطية مجرد آلية للوصول إلى الحكم، والاستغناء عنها بعد ذلك بإرساء حكم مطلق، أو مجرد وسيلة وأداة لتكريس الركود الاجتماعي والفكر الأوحد عبر فرض منطق التيار العام، وهذا لا يفيد الشعوب في شيء، لأنه لا يسمح بالتطور الديمقراطي وبتراكم التجارب الّإيجابية.

ولهذا فالديمقراطية بوصفها مبادئ وقيما كبرى بجانب آلية الاقتراع، هي تربية قبل كل شيء، وبناء للوعي المواطن على أساس الإيمان بفكرة المساواة في ظل القانون، وبضرورة احترام الحريات واستقلال القضاء والتوزيع العادل للثروة، وهي القيم التي بدونها يصبح الفائز في الانتخابات مجرد متسلط صغير يعوض متسلطا سابقا عليه.

ومن أفدح نتائج اختزال الديمقراطية في صناديق الاقتراع فقط، صياغة وترويج مفاهيم خاطئة لـ”الأغلبية والأقلية”، حيث صارت الأغلبية هي الحاكمة المطلقة التي تتصرف في مصير الأقليات كما تريد، وصارت الأقلية مجرد مجموعة “صغيرة” لا شأن لها ولا يمكن أخذها بعين الاعتبار في التشريع أو في تدبير الشأن العام.

هذا المفهوم للأقليات جعل الطرف الذي لم يستوعب معنى الديمقراطية يعتقد بأن الأقلية هي “أقل شأنا وأهمية” من الأغلبية، ولهذا تعودنا أن نرى من يستعمل لفظ “شرذمة” وهو يشير إلى الأقلية، بينما في الديمقراطية حقوق الأقلية غير قابلة للنقاش بل إنها مقدسة.

وتظهر أهمية هذه المفاهيم في ثلاثة أمور:

ـ الأغلبية الانتخابية ليست أغلبية الشعب، بل هي فقط “أكبر الأقليات” انتخابيا، خاصة في ظل عزوف الأكثرية عن ممارسة حق التصويت.

ـ أن الأقليات قد تكون هي الأغلبية الانتخابية نفسها عندما يتم تجميعها، فإذا حصل حزب أغلبي ما على مليون صوت وحصلت بقية الأحزاب على خمسة ملايين صوت متفرقة فإن الأقليات الانتخابية تصبح هي الأغلبية الفعلية، لكنها لا تملك زمام رئاسة الحكومة وتدبير الشأن العام.

ـ أن اضطهاد الأقلية بناء على قلة عددها لا يعطي أية شرعية للأغلبية بل العكس تماما، حيث يجردها من أية مصداقية ديمقراطية.

ولهذا حكم التاريخ بأن تتطور التجارب الديمقراطية في اتجاه مزيد من الاحترام للأقليات، وتم إبداع مفهوم جديد هو “الديمقراطية التشاركية”، لتدارك شطط “الديمقراطية التمثيلية” التي صارت مأزومة بسبب سوء استعمالاتها.

إن موضوع الأغلبية والأقلية لا ينبغي أن نستعمله كمنطق للاضطهاد والقهر، لأن الديمقراطية لا تعني دكتاتورية الأغلبية العددية ، بل تعني أيضا حقوق الأقليات، وهذا لا يمكن استيعابه بدون تدارك التحريف الذي تتعرض له قيم ومبادئ الديمقراطية في النقاش مع المحافظين.

وعندما يتعلق الأمر باحترام حقوق الإنسان التي هي منظومة شمولية غير قابلة للتجزيء، فإن من شأن اختزال الديمقراطية في ثنائية الأغلبية والأقلية أن يؤدي حتما إلى خرق التعاقد الديمقراطي الذي من شأنه وحده حماية الحقوق والحريات.

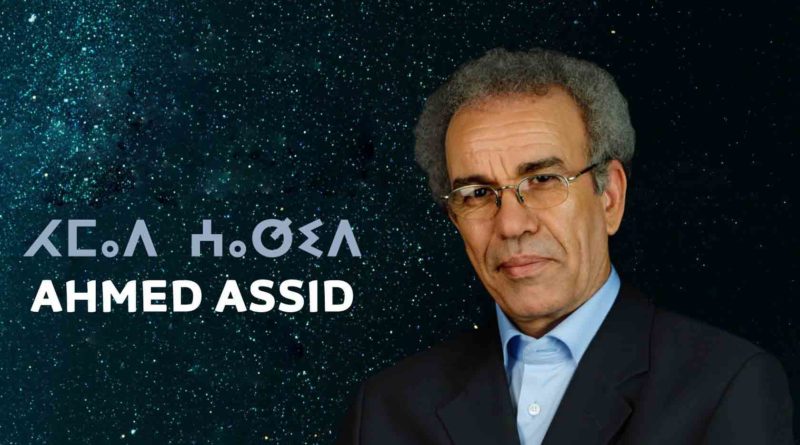

أحمد عصيد كاتب وشاعر وباحث في الثقافة الامازيغية وحقوقي مناضل من اجل القضايا الأمازيغية والقضايا الإنسانية عامة