عن “القيم الإسلامية النبيلة” المطاردة في التعليم والإعلام، سؤال إلى السيد عبد الواحد متوكل

في كلمته خلال نشاط نظمته جماعة“العدل والإحسان” المغربية بمناسبة الذكرى التاسعة لوفاة مؤسسها المرشد الراحل عبد السلام ياسين تحت عنوان “المغرب وسؤال المشروع المجتمعي” صرح السيد عبد الواحد متوكل رئيس الدائرة السياسية للجماعة بأنهم يسعون إلى إقامة “مجتمع سليم معافى، تسوده القيم الإسلامية السامية البانية”، وأشار في معرض نقده للوضع الحالي قائلا “بل حتى إسلامنا وأصالتنا وكل القيم النبيلة أصبحت مطاردة حتى في برامج التعليم والإعلام وغيرها”.

ولأن الشياطين تكمن في التفاصيل كما يقول الفرنسيون، فإننا سنكون أقرب إلى فهم ما يقصده السيد متوكل بـ”القيم الإسلامية النبيلة” وبـ”الأصالة” المطاردة والمطرودة من التعليم والإعلام، لو أنه تفضل وأعطانا أمثلة عما يعنيه بكلامه، حتى ندرك خطورة ما تعانيه القيم المشار إليها من وضع ظالم في هذين القطاعين الحساسين، ولكي نكون معه ونؤازره في مسعاه لاستعادتها والذود عنها. إذ لا يمكن لكل ذي شعور وطني عميق أن يقبل بطرد قيم نبيلة من المدرسة المغربية، سواء كانت دينية أو فلسفية أو أيا كان مصدرها.

نطرح هذا السؤال لأننا انشغلنا على مدى عقود ثلاثة بموضوع القيم في نظامنا التربوي وفي المشهد الإعلامي، وسجلنا لأكثر من مرة وجود قيم خطيرة هدامة ومتعارضة مع التزامات الدولة المغربية ومع الدستور وحتى مع الحسّ الإنساني السليم، وجودها داخل مقرراتنا وبرامجنا التعليمية وقنواتنا الإذاعية والتلفزية باسم الإسلام والأصالة، وقد شرعت الدولة المغربية فعلا ـ أقول الدولة وليس وزارة التربية أو الاتصال وحدهما ـ في القيام بالغربلة المطلوبة لتطهير مؤسساتنا من هذه المضامين السلبية، التي أتمنى ألا تكون هي المعنية بكلام السيد متوكل.

وحتى يكون القارئ على بيّنة مما نقصده نورد فيما يلي القيم والمضامين السلبية واللاتربوية التي كانت باسم الإسلام والأصالة والهوية تخترق نظامنا التربوي منذ 1979 تحديدا، كما كان محتفى بها في كثير من وسائل الإعلام العمومية، بقرار من الملك الحسن الثاني آنذاك، والتي تعمل الدولة اليوم على التخلص منها باعتبارها عائقا حقيقيا أمام ضمان الاستقرار وبناء مواطنة مغربية منسجمة ومتوازنة وتنمية بشرية دائمة، وقد قامت الدولة بذلك تحت ضغط عوامل عديدة، ولكن أيضا استجابة لمطالب مختلف القوى الحقوقية الديمقراطية التي تعتبر أن التعليم ينبغي أن يكون ورشا وطنيا يحظى بالأولوية، ويخرج عن إطار المزايدة والصراع الإيديولوجي غير المنتج:

ـ كانت كتب التربية الإسلامية مليئة بعنف خطير غير مبرّر بيداغوجيا في المدرسة العصرية، كانت تركز على “الغزوات” والحروب والقتل على أنها حروب مقدسة و”تضحيات” جسيمة من أجل نشر الدين الإسلامي، ما كان يجعل منها جزءا من العقيدة وليست أحداثا تاريخية، ويُسبغ عليها طابعا رومانسيا تجعل التلاميذ يحنون إلى تلك الوقائع الدامية ويعتبرونها أمرا مقبولا بل مطلوبا، وكان المقرر الدراسي يعتبر أن توقف تلك الحروب والغزوات أصاب المسلمين بـ”الذلّ” وأن عليهم العودة إليها لاسترجاع “أمجاد” أجدادهم، وكانت هذه الكتب تقرّ “الحدود” وبتر الأعضاء وأحكام القتل مع إضافة “لاشك أن هذه الأحكام قاسية ولكنها عادلة وضرورية”. (مع العلم أن الدولة عندما كانت تُدرس ذلك للتلاميذ لم تكن تعتمده في مرجعيتها القانونية، أي أنها كانت تدرس أمورا تتعارض مع تشريعاتها وقوانينها المعمول بها).

ـ كانت كتبنا المدرسية تبرر العنف ضدّ المرأة وتزيّنه بأشكال مختلفة، فتقول إن ضرب المرأة ليس “ضربا مبرحا”، بل هو ضرب خفيف “لا يكسر عظما”، وكان في وسائل إعلامنا من قال “ضرب المرأة تأديب لها وهذا واجب الرجل”، كما لم يخجل أحدهم في الإذاعة الرسمية نفسها من القول عن المرأة إنه لا يمكن لها السفر لوحدها بدون رجل من الأسرة يكون وصيا عليها، وأن هذا ما “أجمع عليه علماء الأمة”.

ـ كانت كتب التربية الإسلامية تتضمن تمييزا خطيرا ضد النساء حتى وصلت إلى التأكيد في كتاب مدرسي على أنه :” لا يمكن للمرأة أن تساوي الرجل لأنها يأتيها دم الحيض والنفاس”، وهو التمييز الذي انتقل من الإطار البيولوجي والعقدي الديني لينعكس سلبا على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وهكذا نُعلم أبناءنا وبناتنا بأن الفوارق البيولوجية تبرر عدم المساواة، وكانت هذه المضامين تدرّس إلى حدود بداية القرن الواحد والعشرين، وما زالت تدرس في كليات الشريعة وشعب الدراسات الإسلامية.

ـ كانت الكتب المذكورة حافلة بكل ما يتعارض مع حقوق الإنسان ومع الاتفاقيات والعهود التي وقع عليها المغرب وصادق، وكانت الدولة المغربية تعتبر أنها بذلك التناقض الخطير تحقق “التوازن الأمني” المطلوب بين اليسار والإسلاميين والقوى التقدمية درءا لـ”الفتنة النائمة”، فكانت تستعرض توقيعاتها الدولية خارجيا، بينما تعمد إلى ترويض المجتمع داخليا باعتماد مضامين الفقه القديم، التي استجابت لحاجات الخلافة الإسلامية والدولة الدينية في ماضي الأيام، ولكنها لم تعد لها علاقة مطلقا بالمجتمع المغربي الراهن.

ـ كانت كتبنا المدرسية إلى عهد قريب تقرّ ضرورة التآزر والتناصر والتلاحم بين المسلمين فقط، وتتوعّد غيرهم بطرق مختلفة فيها المُضمر وفيها البيّن الواضح، حتى أنها قامت بتزوير المفهوم الدولي لـ”التسامح” وجعلته “التسامح مع أخيك المسلم”، وكانت تدعو الطفل المغربي إلى أن يفهم بأنه عضو في جماعة دينية هي “جماعة المسلمين”، وليس مواطنا في دولة تحتضن كل أبنائها مهما اختلفت عقائدهم وألوانهم ولغاتهم وأصولهم.

ـ كانت الكتب المذكورة حافلة بمضامين إيديولوجية مبالغ فيها تقول إن المسلمين “جربوا الرأسمالية والاشتراكية والشيوعية والعلمانية” وكل شيء، وفشلوا في ذلك كله، وأنه لا حلّ إلا بـ”العودة إلى الإسلام” في شموليته، وهي مضامين مبنية على التحريف والتدليس وتزوير التاريخ بشكل فاضح، لأنها لم تخبر التلاميذ بحقيقة أن سبب فشل تلك الاختيارات كلها هو الاستبداد السياسي وليس غياب الدين، كما أخفت تلك المقررات بشكل ماكر حقيقة أن المسلمين قبل أن يعرفوا الرأسمالية والاشتراكية والشيوعية عرفوا “الخلافة الإسلامية” لمدة 13 قرنا، وانتهوا بها أيضا إلى فشل ذريع، للسبب نفسه وهو الاستبداد والظلم، الفرق الوحيد أن استبداد الرأسمالية والاشتراكية والشيوعية كان يُسند إلى البشر، بينما كان الاستبداد بالدين أسوأ وأقسى لأنه كان يُنسب إلى السماء ويُعتبر قرارا إلهيا وعملا مُقدسا لأن غايته “إقامة الدين”.

ـ كانت كتب التربية الإسلامية لا تعرف مطلقا معنى “الطفولة”، حيث كانت تمطر أبناءنا وبناتنا بمضامين غير بيداغوجية ومرفوضة في علوم التربية، لأنها لا تراعي السنّ ولا تهتم بالجوانب النفسية وبالنمو الذهني والعقلي للطفل.

ـ كانت كتبا مهووسة بالتمييز الفاشستي بين المؤمن و”الكافر”، ولم تسلم من تأثيرها حتى كتب التربية الفنية التي دعت جهارا إلى أمور مُنكرة لا تصدُر إلا عن المرضى النفسيين ومنها مطالبة التلاميذ بـ: “أرسُم كافرا”، و”قارن في الصورة بين عائلة مؤمنة وعائلة كافرة”، و”لوّن بالأخضر ما تحبّ وبالأحمر ما تكره”، بل كانت تدفع الطفل إلى ضرورة “الاختيار” بين حبّ النبي وحُب الأبوين بالإجابة على السؤال “أيهما تحبّ أكثر ؟”، في تجاهل تام للواجب البيداغوجي والأخلاقي، وويل للطفل الذي قال ببراءة إنه يُحبّ أمه وأباه أكثر من الرسول.

ـ كانت الكتب المذكورة تناقض العلم وتتعمد معاكسة نتائجه ونظرياته من أجل ترويج أمور ثبت أنها خارج نطاق العلم. وكانت تتعمد الخلط بين العلم والدين في نفس الوقت بالحديث عن “إعجاز علمي في القرآن” الذي لا يعدو أن يكون تأويلات خرقاء يطبعها الغلو والتعسف، هكذا كانت تحارب العلم ولكنها في نفس الوقت تستعمل بعض نظرياته لإضفاء شرعية على مضامين دينية في سياق “الدعوة”، وهو الخلط الذي ساهم ـ بجانب عوامل أخرى ـ في إفلاس منظومتنا التربوية التي افتقرت للجودة والمصداقية.

ـ كانت هذه الكتب أيضا تبرّر تزويج القاصرات وتكرس نظام “القوامة” القديم وتجرم الإجهاض دون تقديم أي حلّ حقيقي للمشاكل الواقعية للمجتمع، كما كانت رغم تعديل مدونة الأسرة قبل 16 سنة، تعكس نظاما قيميا له سياقه الخاص في العشيرة العربية القديمة.

كانت جميع المضامين المشار إليها في الأمثلة أعلاه مضامين لا تربوية، لأن غايتها كانت تجييش الأطفال وحشدهم لمشروع سياسي وليس جعلهم مواطنين صالحين.

انطلاقا من هذه الأمثلة التي قدّمناها نودّ التذكير بأن “القيم المطاردة في التعليم والإعلام” ليست قيما “إنسانية عليا ونبيلة”، بل هي قيم تصادم الدولة وقوانينها، وواقع الإنسان المسلم المعاصر، ويمكن أن نجملها فيما يلي:

ـ أنها تتعارض مع الغايات السامية للأديان والمتمثلة في تشريف الإنسان وتكريمه، وتثبيت السلم والإخاء والتعاون بين البشر.

ـ أنها تناقض التزامات الدولة في مجال حقوق المواطنة والمساواة والعدل واحترام الحريات الجماعية والفردية، كما أنها لا تواكب التعديلات القانونية والإصلاحات التشريعية التي عرفتها بلادنا.

ـ أن بعضها يؤدي إلى إشاعة الكراهية والعنف وإذكاء الصراع بين المواطنين، عبر التمييز بين المؤمن وغير المؤمن الذي ما زال يطلق عليه “الكافر” في كتبنا المدرسية، أو التمييز بين المسلم وغير المسلم، وهو التمييز الذي يؤدي إلى تهديد السلم الاجتماعي واستقرار البلاد، ويحُول بالتالي دون احترام الآخر المختلف في معتقده أو لغته أو لونه أو أصله أو غير ذلك من التمايزات التي يستوعبها مفهوم المواطنة.

ـ أنها مضامين ترتبط بسياق اجتماعي أو سياسي كان موجودا في الماضي ولم يعُد قائما اليوم، والذي استجابت له نصوص دينية في ظل دولة الخلافة، كما استجاب له الفقه القديم، ولم يعُد يمكن الاستجابة له اليوم بسبب اختفاء البنيات الحاضنة له.

وعلى هذا الأساس اعتبرنا أن الهدف الرئيسي للتربية والإعلام هو بناء المواطن الصالح الذي يتمتع بالأخلاق الفاضلة، وبالقدرة على التفكير المنهجي والنقدي السليم، وعلى المبادرة والإبداع، وليس الفرد الذي يستظهر التراث ويقدس الماضي بكل سلبياته، ويقاوم أي تغيير لصالح الإنسان.

إننا لم نكن قط ضدّ “القيم الإسلامية النبيلة” بحق، كالتي تدعو إلى العلم والنظافة واحترام الغير ومحاربة الغش والرشوة والفساد والظلم والتمييز، والحث على عمل الخير وعلى السلم والمحبة والإخاء بين البشر.

يعني هذا من جانب آخر أنه سيكون علينا التحلي بالشجاعة المطلوبة لكي نتخلى عن بعض البديهيات الخاطئة التي رسخها الوعي الديني التقليدي، وإيديولوجيا الإسلام السياسي، والتي منها أن الإسلام “نظام شامل” إما أن يُؤخذ كله أو يُترك كله، فعناصر “النظام” المذكور لم تعُد في الانسجام الذي كانت عليه، بسبب تقلبات الزمن وضرورات الوقت.

وإلى جانب ذلك نرى أن مسلسل مراجعة المقرّرات والمناهج والبرامج الدراسية ومضامين الكتب المدرسية لا يتعلق بالمادة الدينية وحدها، بل ينبغي أن يكون شاملا لجميع المواد الدراسية المختلفة، وأن تكون الفكرة المؤطرة له هي الانسجام وعدم التناقض في الأهداف الكبرى والغايات السامية المطلوبة، في خدمة كرامة الإنسان المغربي أولا قبل كل شيء، ومن أجل التنمية الفعلية وبناء دولة الحق والقانون في بلادنا.

قد لا يكون السيد عبد الواحد متوكل قاصدا المضامين التي انتقدناها، وفي هذه الحالة سنكون ممتنين أن يعطينا بعض الأمثلة عن “القيم الإسلامية النبيلة” التي تتم “مطاردتها” في التعليم والإعلام حتى نكون على وعي بها.

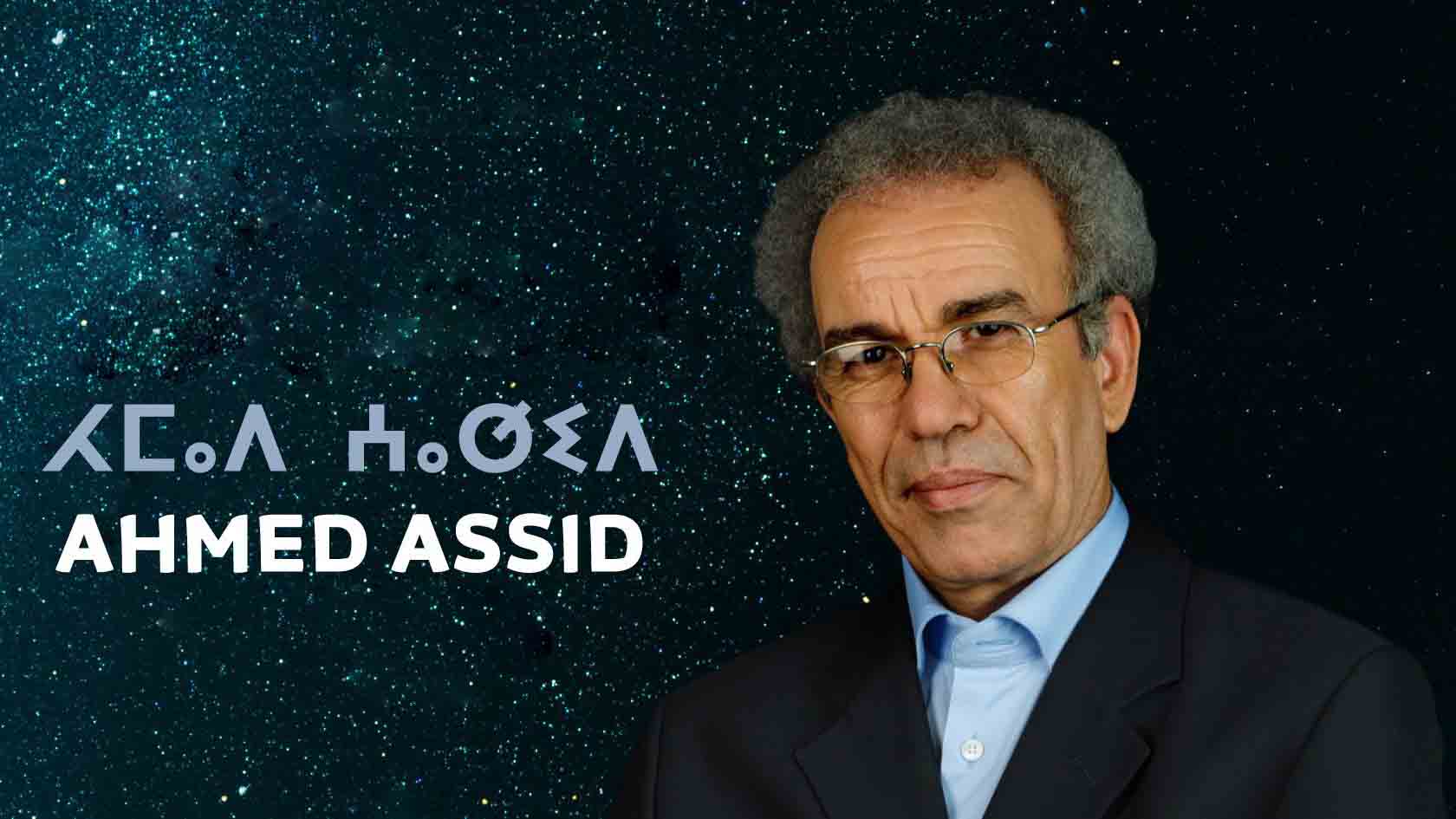

أحمد عصيد كاتب وشاعر وباحث في الثقافة الامازيغية وحقوقي مناضل من اجل القضايا الأمازيغية والقضايا الإنسانية عامة